Und noch ein Tag mehr im März mit einer abendlichen Wolkenlücke. Diesmal zogen auch nicht so viele Schleierwolken durch wie noch am Montag.

Als erstes stand noch einmal mehr R Leo auf dem Programm:

|

| R Leo am 29.3.24 |

Dieses Bild wurde etwas über drei Minuten belichtet, um die hellen Sterne bilden sich da schon "Überstrahlungsaufhellungen". Ein Zeichen für eine recht hohe Luftfeuchtigkeit.

Bei den Hobbyastronomen gilt das Frühjahr auch als "Galaxienzeit", denn dann sind am Nachthimmel die Sternbilder Löwe und Jungfrau dominierend, in denen und deren benachbarten Sternbilder es eine Unmenge von Galaxien auch für kleinere Teleskope zu sehen gibt.

Als erstes Objekt habe ich im Sternbild Löwen die Galaxie NGC 2903 fotografiert:

|

| NGC 2903 im Sternbild Löwe |

Dieses Bild wurde eine Stunde lang belichtet, es wurde also aus 360 einzelnen Bildern gestackt. NGC 2903 ist eine recht große, helle Galaxie (8,8mag). Da sie nur 21 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist, kommen ihre Spiralarme sehr schön zur Geltung.

Danach habe ihc noch zwei weitere "Galaxien-Bilder" gemacht:

|

| NGC 3227 und Algieba im Löwen |

Beim "durchblättern" des programms Stellarium fiel mir in der Nähe des hellen Sterns Algieba (gamma Leo, 2,0mag). dem "Hals-Stern" des Löwen eine kleine "Doppelgalaxie" auf. Sie ist in diesem Bild schnell etwas links der Mitte zu finden. Die größere Galaxie ist NGC 3227 (10,4mag). Der oberhalb liegende Begleiter ist das Objekt NGC 3226 (11,4mag). Beide Galaxien wechselwirken miteinander und werden zusammen auch als Arp 94 bezeichnet. Außerdem sind in diesem Bild auch nch die Galaxien NGC 3222 und NGC 3213 zu finden.

Algieba ist ein Doppelstern, der schon gut in kleinen Teleskopen mit nur 4 cm Öffnung zu trennen ist. In meinem eine halbe Stunde lang belichtetem Bild überstrahlt die hellere Komponente (2,2mag) die etwas dunklere (3,5mag) jedoch deutlich.

Damit Sie die kleinen Galaxien nicht lange suchen müssen, hier auch noch das von astrometry.net annotierte Bild:

|

| NGC 3213, 3222, 3226, 3227 und Algieba im Löwen |

Im nächsten Bld sind noch mehr Galaxien zu finden:

| |

| NGC 4274 |

Diese Galaxien befinden sich im Sternbild "Haar der Berenice" (lat. "Coma Berenice, Abkürzung Com), am Himmel links (östlich) vom Löwen zu finden. In diesem ansonsten völlig unscheinbarem Sternbild sind wirklich unzählige Galaxien zu finden, ganz viele Messier-Objekte befinden sich hier.

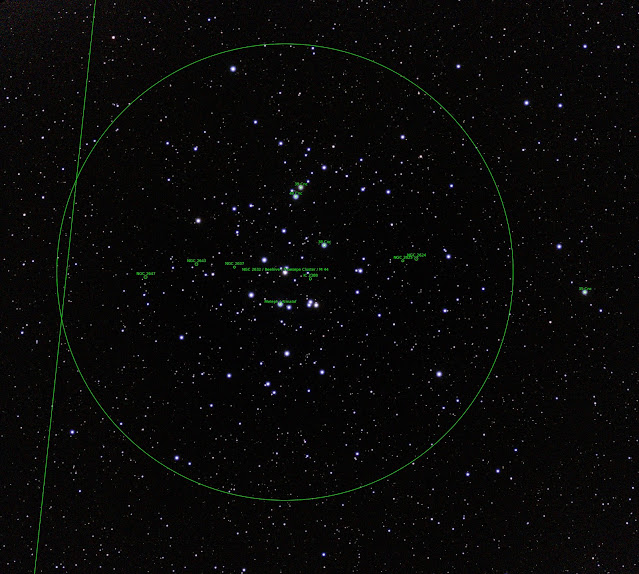

NGC 4274 ist dabei, anch den Messier Objekte, mit 10,5mag noch eher eine der helleren Galaxien. Auch hier wieder eine annotierte Version dieses Fotos von astrometry.net:

|

| NGC 4245, 4274, 4278, 4283, 4286, 4308, 4314 und IC 779. |

Die meisten hier identifizierten Galaxien haben eine Helligkeit zwischen 10 und 12 mag, IC 779 wird bei Wikipedia mit 13,8mag angegeben und in Stellarium sogar nur mit mit 15,4mag. Sie soll nur 10 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sein, NGC 4274 dagegen rund 60 Millionen Lichtjahre. So unterschiedlich auf die Helligkeit kann sich also die Größe der Galaxien auswirken.

Schließlich habe ich noch versucht eine weitere Supernova zu fotografieren, was sich jedoch eher als ein "mysteriöses" Objekt herausstellte:

|

| NGC 4361 und Ort der SN AT2024ezy |

Die Übersichtsseite für helle Supernovae hatte an diesem Abend gemeldet, dass vor kurzem die Supernova AT2024ezy mit 12mag entdeckt worden sei. Diese war als hellste aktuelle SN angegeben. Was mich jedoch schon etwas skeptisch machte, war die Tatsache, dass dort keine Galaxie als mögliche Quelle der Supernova angegeben war. Naja, dachte ich mir, das Ding sollte - selbst wenn sie inzwischen wieder etwas schwächer geworden wäre, noch gut mit meiner Vespera zu fotografieren sein. Bei der Eingabe der Koordinaten habe ich nicht die Bildmitte gwählt, sondern das Gesichtsfeld der Verspera etwas verschoben, um noch NGC 4361, den sog. "Rasensprenger-Nebel" mit abzulichten. Doch an der besagten Stelle ist überhaupt kein Stern mit meiner Vespera zu finden !? Und eine weitere Merkwürdigkeit: Vergleiche ich mein Bild mit dem Planetariumsprogramm Stellarium, so sind bei dem etwas hellerem Stern (HIP 60558) direkt oberhalb des angeblichen SN-Ortes gleich zwei kleinere "Begleitsterne" verzeichnet, mein Foto zeigt an dieser Stelle jedoch nur einen !?

|

| Bild aus Stellarium |

Ich werde mal versuchen, mich in einschlägigen Astronomieforen schlau zu machen. Vielleicht lässt sich ja eine plausible Erklärung zu den Unterschieden zwischen den Supernova-Angaben, meinem Foto und auch Stellarium finden.

Leider war der Tag vorher für mich recht anstrengend geworden, daher beendete ich meine Beobachtungssession schon rund um Mitternacht, es wäre sicherlich noch einiges mehr möglich gewesen.

Durch das Dachlukenfenster nahm ich noch schnell mit meiner DSLR-Kamera ein Bild des Mondes auf, der nur knapp 7° Grad über dem Horizont stand:

|

| Der Mond um 0:05 Uhr am 29. März 2024 |

Er war zu diesem Zeitpunkt noch zu 88 Prozent beleuchtet. Und danach ging es dann doch ein wenig müde ins Bett.